セミナー・イベント情報

随時更新いたします。

- 「地域の社会課題を新たなビジネスにして解決する」をテーマに、ビジネスアイデア研修を開催します。

- 「兵庫県の製造業の成長を実現するマーケティング戦略」をテーマにした研修を開催します。

- 「事業を成功に導く知的財産」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

- 「先行事例に学ぶ!サーキュラーエコノミーでビジネスチャンスをつかもう!」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

- 「水素・CCSの政策動向とKHKの取組み」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

- 【研修】医療機器規格を活用したリスクマネジメントベースの設計~医療機器規格×新規ビジネスチャンス~

- 第11回兵庫県マテリアルズ・インフォマティクス講演会ーマテリアルズ・インフォマティクス研究の最前線ー

- 令和5年度「次世代成長産業分野進出支援事業(環境・エネルギー分野)」研修実施事業者募集

- 「電池産業の中長期戦略」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

「地域の社会課題を新たなビジネスにして解決する」をテーマに、ビジネスアイデア研修を開催します。

我々が日々活動している兵庫県でも地域の課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる取り組みが益々重要となってきています。各企業の強みやスキルを生かしつつ、行政(地方自治体や国)や地域住民と連携し、事業収益をあげながら社会に貢献できる新しいビジネスについて考えましょう。

本研修では元神戸市職員でまちづくり、環境・エネルギー分野に長年携わってきた株式会社イマゴト代表取締役(総務省地域力創造アドバイザー)秋田大介氏をお迎えし「地域課題を新規事業に!!講義&壁打ちワークショップを通じて学ぶ」と題して、講義及びビジネスアイデアのブラッシュアップを実施する対面研修を実施します。

◆日 時:第1回2024年2月27日(火)9:00~12:00

第2回2024年3月11日(月)9:00~12:00

※ご希望の日にちでお申込みください(研修内容は同じです)

◆開催場所:ANCHOR KOBE アンカー神戸

(神戸市中央区加納町4丁目2番1号

神戸三宮阪急ビル15階)

◆講 師:株式会社イマゴト 代表取締役 秋田 大介氏

◆研修内容:

講義研修(1時間)

①地域と共創する連携・共同の戦略

②官民連携コーディネート事例

実践研修(2時間)

③参加者が興味を持っている社会課題や、それを解決するためのビジネスアイデアについて意見交換、壁打ちによるアイデアのブラッシュアップ

◆対 象 者 :地域の社会課題から新たなビジネスの可能性を模索したい企業

・地域課題から自社製品の新たなマーケティング戦略を考えたい

・地域課題をヒントに新規ビジネスを考えたい

・地域創生から事業構想を考えたい

*研修では自社製品について紹介いただくとともに、研修後に自社のビジネスアイデアについてレポートをご提出いただきます

◆定 員:各回30名

◆費 用:無料

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20240202/42417/

チラシ

チラシ  (678KB)

(678KB)

| ■お問い合わせ先■公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

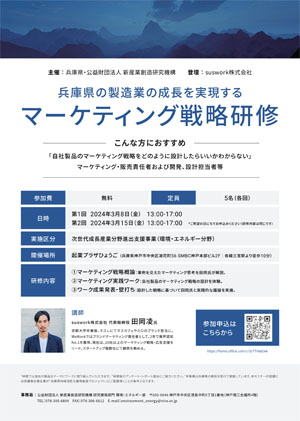

「兵庫県の製造業の成長を実現するマーケティング戦略」をテーマにした研修を開催します。

事例を交えたマーケティング思考の概論を解説するとともに、実践ワークで自社製品のマーケティング戦略の設計を体験いただきます。設計した戦略に基づいて実践的な議論を行いマーケティング戦略の基礎を習得できる研修となっています。

講師のsuswork株式会社 代表取締役 田岡 凌氏はネスレにてネスカフェやミロのブランドを担当。WeWorkではブランドマーケティング責任者として、2年で業界認知No.1を獲得。現在は、20社以上のマーケティング戦略・広告支援をリードしています。

本研修を自社製品のマーケティング戦略にお役立てください。皆様のご参加をお待ちしております。

◆日 時:第1回 2024年3月 8日(金) 13:00~17:00

第2回 2024年3月15日(金)13:00~17:00

※ご希望の日にちでお申込みください(研修内容は同じです)

◆開催場所:起業プラザひょうご

(神戸市中央区浪花町56 SMBC神戸本部ビル2階)

※各線三宮駅より徒歩10分

◆講 師:suswork株式会社 代表取締役 田岡 凌 氏

◆研修内容

①マーケティング戦略概論:

事例を交えたマーケティング思考を田岡氏が解説

②マーケティング実践ワーク:

自社製品のマーケティング戦略の設計を体験

③ワーク成果発表・壁打ち:

設計した戦略に基づいて田岡氏と実践的な議論を実施

*研修では自社の製品をテーマにワークに取り組んでいただきます

*研修後のアンケート・レポート提出にご協力ください

◆定 員:各回5名

◆費 用:無料

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20240209/42471/

チラシ

チラシ  (18260KB)

(18260KB)

| ■お問い合わせ先■ 公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

「事業を成功に導く知的財産」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

環境・エネルギー分野の事業に取り組むにあたって、独自性のある着眼点・アイデアが競争力の源泉になります。しかしながら、「知的財産」を意識しないと、その競争力は一時的なものになってしまうばかりか、思わぬトラブルにより事業の停滞を招くこともあります。いかにしてリスクを回避し持続的な競争力を獲得して、更にはそれを強化していくか!?

特許庁の「(自称)営業マン」に、知的財産に取り組むことの重要性と魅力をお話して頂きます。併せて近畿経済産業局からカーボンニュートラルに関わる補助事業施策情報等について紹介して頂きます。

◆日 時:2024年2月20日(火)14:00~15:30

◆開催形式:Zoomによるオンラインセミナー※参加費無料

*主 催:(公財)新産業創造研究機構(NIRO)

*後 援:経済産業省 近畿経済産業局

◆テ ー マ :事業を成功に導く知的財産

◆講 師:経済産業省 特許庁 普及支援課

産業財産権専門官 鎌田 雄志 氏

近畿経済産業局 担当者

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20240123/42269/

| ■お問い合わせ先■ 公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

「先行事例に学ぶ!サーキュラーエコノミーでビジネスチャンスをつかもう!」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

持続可能な開発目標(SDGs)を経営に取り入れる動きが日本でも加速しています。政府は2023年12月19日、首相官邸にて推進本部の会合を開き、2019年以来4年ぶりにSDGsの実施指針を改定。「日本がより良い持続可能な発展と繁栄を実現するうえで確固たる原動力となりつつある」と記しました。

SDGsの実施指針の重点事項の一つである「持続可能な経済・社会システム」においては、社会・経済の土台になっている自然資本の価値を保全しつつ気候変動対策や循環経済への移行に向けた取り組みを統合的に考えることが肝要です。社会システムのこれからの改革に向け、今、具体的なアクションを取ることが必要です。持続可能な資源の利用は、企業経営の持続可能性の向上のみならず、事業成長にもつながります。

今回の講師 関根久仁子氏は、スターバックスでコーヒー豆かすリサイクルに約13年前から取り組んでこられた他、豊富な実戦経験をお持ちの環境カウンセラーです。セミナーでは先行事例などを通じて、企業がSDGs・環境経営に取り組むためのヒントをご紹介いたします。

◆日 時:2024年2月6日(火)14:00~16:00

◆開催形式:Zoomによるオンラインセミナー ※参加費無料

◆テ ー マ :先行事例に学ぶ!サーキュラーエコノミーで

ビジネスチャンスをつかもう!

◆講 師:環境カウンセラー(事業者部門)/環境経営士/

森林インストラクター

神戸プラスチックネクストつめかえパックリサイクル

プロジェクト事務局 関根 久仁子 氏

◆内 容:

1.地球環境問題とSDGs

2.プラスチックをとりまく国内外の動向

3.プラスチックリサイクル(手法、課題、関連法など)

4.リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへ、

地域に根差した取り組みを

5.国内外企業の実施事例

6.ネイチャーポジティブ

7.サーキュラーエコノミーはビジネスチャンス!

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20231226/42008/

| ■お問い合わせ先■ 公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

「水素・CCSの政策動向とKHKの取組み」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速する中、水素は燃焼時にCO2を排出しないことから、カーボンニュートラルに向けた鍵となっています。2023年6月に水素基本戦略が改定され2023年秋から水素・アンモニアの支援制度や将来的な保安規制の在り方を見据えた課題・施策について、経済産業省の審議会で議論が行われております。

また、カーボンニュートラルの実現に不可欠なCCS(Carbon dioxide Capture and Stotage)についても、2023年秋から経済産業省の審議会でCCS事業法案の策定に向けた議論が行われております。こうした最新の動向を紹介するとともに、安全・安心な水素社会を実現するためのKHKの取組みを紹介いたします。

◆日 時:2024年1月23日(火)14:00~16:00

◆開催形式:Zoomによるオンラインセミナー※参加費無料

◆テ ー マ :水素・CCSの政策動向とKHKの取組み

◆講 師:特別民間法人高圧ガス保安協会

水素センター所長 小山田 賢治 氏

◆内 容:

・水素に関する国内の政策等の動向

・水素・CCSの普及に向けた課題

・水素社会の実現に向けたKHKの取組み

詳しくはこちら

https://www.niro.or.jp/information/20231225/41979/

| ■お問い合わせ先■ 公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

【研修】医療機器規格を活用したリスクマネジメントベースの設計~医療機器規格×新規ビジネスチャンス~

医療機器の規格で求められているリスクマネジメントベースの設計は、非医療機器の製品の設計修正にも役立てることができ、製品の安全性や信頼性の向上に繋がります。本研修は、座学、グループワーク、動画研修の3部構成となっており、リスクマネジメントの考え方の習得などができます。

【研修日程】

⦿研修(座学・グループワーク)全3回

日時:2024年1月25日(木)、2月1日(木)、2月8日(木)

各日とも15時~16時50分(受付14時30分開始)

場所:アンカー神戸

⦿オンライン動画研修 全4講座

期間:2024年2月8日(木)~2月21日(水)

【内 容】

◆座学:医療機器規格の基本概念の他、医療機器の設計安全に対する規格JIS T0601-1をベースとしたリスクマネジメントの考え方を学びます。

◆グループワーク:規格の理解度向上と参加者間のネットワーク構築を目的とし、チームで課題に取り組みます。課題:リスクマネジメントベースの設計修正案の検討

◆動画研修:医療機器開発の流れを動画①~④で学びます。

(各1時間程度、YouTube限定配信)

①臨床現場のニーズとウォンツ

②医療機器製造認可の仕組み

③マーケティング基礎知識と出口戦略

④アイデアの出し方と仮説検証

【参 加 費 】無料(要事前申込)

【募集人数】15名程度

(先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。)

■募集期間

2024年1月22日(月)13:00まで

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20231228/42030/

チラシ

チラシ  (777KB)

(777KB)

| ■問い合わせ先■ (公財)新産業創造研究機構(NIRO) 技術移転部門 健康・医療部 MAIL:niro-kenko-iryo@niro.or.jp |

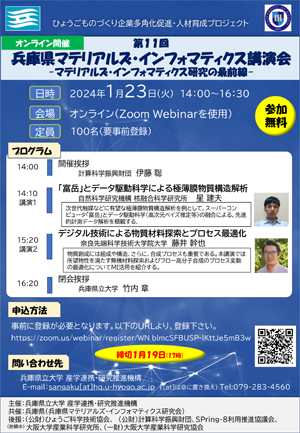

第11回兵庫県マテリアルズ・インフォマティクス講演会ーマテリアルズ・インフォマティクス研究の最前線ー

兵庫県では、SPring-8をはじめとする県内科学技術基盤の活用や県内企業等の新技術・製品開発の促進のため、放射光を活用したマテリアルズ・インフォマティクスの取組を推進しています。この一環で、マテリアルズ・インフォマティクスの基盤技術や応用事例に関する講演会の開催を通じた人材育成に取り組んでいます。

今回は、マテリアルズ・インフォマティクス研究の最前線と題して、核融合研究所の星先生、および奈良先端科学技術大学院大学の藤井先生にご講演頂きます。

■開催概要

【日 時】2024年1月23日(火)14:00~16:30

【場 所】Zoom Webinar

【定 員】100名(要事前登録)

【参加費】無料

■プログラム

開催挨拶:伊藤 聡(計算科学振興財団)

講 演1:「富岳」とデータ駆動科学による極薄膜物質構造解析

自然科学研究機構 核融合科学研究所 星 建夫

講 演2:デジタル技術による物質材料探索とプロセス最適化

奈良先端科学技術大学院大学 藤井 幹也

閉会挨拶:竹内 章(兵庫県立大学)

■申込方法

会場・オンライン共に事前登録が必要となります。

以下のURLより、登録下さい。

https://zoom.us/webinar/register/WN_blmcSFBUSP-lKttJe5mB3w

■申込締切

2024年1月19日(金)

詳細は以下のURLを参照下さい。

https://www.u-hyogo.ac.jp/research/event/2023/20240123/index.html

チラシ

チラシ  (363KB)

(363KB)

| ■お問い合わせ先■ 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 TEL:079-283-4560 FAX:079-223-8231 MAIL:sangaku@hq.u-hyogo.ac.jp |

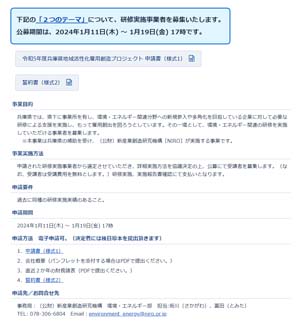

令和5年度「次世代成長産業分野進出支援事業(環境・エネルギー分野)」研修実施事業者募集

兵庫県では、県下に事業所を有し、環境・エネルギー関連分野への新規参入や多角化を目指している企業に対して必要な研修による支援を実施し、もって雇用創出を図ろうとしています。その一環として、環境・エネルギー関連の研修を実施していただける事業者を募集します。

下記の「2つのテーマ」について、研修実施事業者を募集いたします。

研修実施事業者 募集テーマ(2件)

『環境・エネルギーと地域での取り組み(対面講義)』

『環境・エネルギー分野のビジネスチャンスと事業戦略

(対面講義)』

■募集期間

2024年1月11日(木)~1月19日(金)17:00まで

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20240111/42140/

| ■お問い合わせ先■ 公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

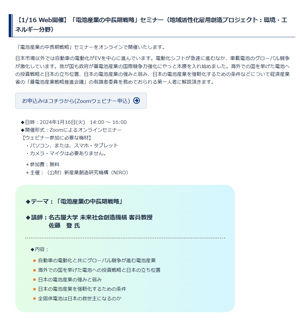

「電池産業の中長期戦略」研修セミナーをオンラインで開催いたします。

日本市場以外では自動車の電動化がEVを中心に進んでいます。電動化シフトが急速に進むなか、車載電池のグローバル競争が激化しています。我が国も政府が蓄電池産業の国際競争力強化にやっと本腰を入れ始めました。海外での国を挙げた電池への投資戦略と日本の立ち位置、日本の電池産業の強みと弱み、日本の電池産業を強靭化するための条件などについて経済産業省の「蓄電池産業戦略推進会議」の有識者委員を務めておられる第一人者に解説頂きます。

◆日 時:2024年1月16日(火)14:00~16:00

◆開催形式:Zoomによるオンラインセミナー

※参加費無料

◆テ ー マ :電池産業の中長期戦略

◆講 師:名古屋大学 未來社会創造機構

客員教授 佐藤 登氏

◆内 容:

・自動車の電動化と共にグローバル競争が進む電池産業

・海外での国を挙げた電池への投資戦略と日本の立ち位置

・日本の電池産業の強みと弱み

・日本の電池産業を強靭化するための条件

・全固体電池は日本の救世主になるのか

詳しくはこちら↓

https://www.niro.or.jp/information/20231201/41765/

| ■お問い合わせ先■公益財団法人新産業創造研究機構 環境・エネルギー部 TEL:078-306-6804 FAX:078-306-6812 MAIL:environment_energy@niro.or.jp |

サイトポリシー

サイトポリシー